働き方改革によって導入された残業時間の上限規制。その内容や違反時の罰則、36協定との関係、裁量労働制の注意点などをわかりやすく解説します。あわせて、サービス残業の増加や給与減への不安など、現場で起こりうる課題に対して企業が取るべき対策も紹介。勤怠管理システムや業務効率化ツールなど、実行しやすい改善策も具体例つきでまとめています。

目次

働き方改革による残業の上限規制とは

働き方改革とは、日本政府が推進する労働制度の見直しであり、多様で柔軟な働き方を可能にし、すべての人が活躍できる社会を目指す取り組みです。働く人が、より良い将来の展望を持てるようにする施策のひとつとして、残業時間の上限が導入されました。

はじめに、上限規制の制度内容や適用範囲、具体的な上限時間についてわかりやすく解説します。

時間外労働の上限に対する規制制度

残業時間の上限規制とは、ワークライフバランスを実現するために働き方改革で導入された制度で、2019年4月に大企業から適用が始まりました。労働基準法の改正により、2020年4月からは中小企業にも適用され、2024年4月以降は一部を除くほぼすべての企業が対象となりました。

残業時間の上限規制はすべての企業に関係するルールとなっており、企業規模にかかわらず確実な対応が求められます。

残業上限は原則月45時間・年360時間

いわゆる「残業」とは、労働基準法第32条で定められた法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させることを指します。

働き方改革による改定以前も残業の上限時間はあったものの、上限を超えても罰則はありませんでした。そのため実質的に上限超えが横行し、残業時間の制限があいまいになっていたのが実情です。

改定後も原則として時間外労働は認められていませんが、労使間で「36(さぶろく)協定」が締結され、かつ行政官庁に届け出がされた場合は、原則として月45時間・年360時間までの時間外労働が可能です。

また、改正後はこの上限を超えると法令違反となり、罰則の対象に。時間外労働の管理がより厳しくなったため、企業は法改正の趣旨を理解したうえで、適切な労務管理が不可欠になっています。

働き方改革での残業4つの注意点

働き方改革で導入された残業時間の上限規制には、36協定の扱いや罰則強化、割増賃金の変更など重要なポイントがあります。ここでは企業が特に注意すべき4つのルールを解説します。注意点を押さえ、働き方改革の残業規制を正しく理解しましょう。

1. 36協定があっても残業時間に上限がある

36協定を締結していても、残業には法律で定められた上限があります。やむを得ず上限を超える残業が必要な場合でも、労使が合意のうえ特別条項つきの36協定を結び、定められた条件の範囲内でのみ可能となります。条件は以下の4点です。

・時間外労働は年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について、2〜6か月平均で月80時間以内

・月45時間を超える残業は、年6か月まで

法律の遵守だけでなく、従業員の健康を守るためにも、企業は適切な労務管理と上限遵守が強く求められます。

2.残業時間の規制違反は刑事罰の対象になる

残業時間の上限規制は、大臣告示から法律上の原則へと強化され、違反した場合には刑事罰の対象となりました。

以前は行政指導にとどまっていましたが、現在は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。企業にとって、労働時間の管理は形式的な対応ではなく、法的リスクを伴う重要な責務となっています。

3.月60時間を超える残業の賃金が増額される

2010年4月以降、大企業では月60時間を超える残業に対して50%の割増賃金が義務づけられていましたが、2023年4月1日からはこの規定が中小企業にも適用されました。

例えば、1か月に70時間の残業をした場合、最初の60時間分には25%以上、超過した10時間分には50%以上の割増率が適用されます。企業は長時間労働への対価をより明確に負担することになり、労働者の健康と適正な待遇の確保が、一層求められるようになりました。

4.裁量労働制も労働時間の把握が必要

裁量労働制であっても、企業にはすべての労働者の労働時間を、客観的かつ適切な方法で把握することが法律で義務づけられています。

たとえ法令上は残業時間の上限の適用対象外であっても、健康管理の観点から、労働時間の実態把握が求められます。みなし労働時間だけでなく、出退社記録やPCの使用状況などを活用し、長時間労働を防止するための体制整備が必要です。

働き方改革による残業の上限規制によって起こりうる2つの問題

残業の上限規制は労働者の健康を守る一方で、現場には新たな課題も生まれています。ここでは、制度の副作用として懸念される「サービス残業の増加」と「収入減による生活の不安」について解説します。

1.サービス残業が増えてしまう

残業規制が強化される中、業務量に対して所定の時間内で処理しきれない状況が続くと、業務の持ち帰りや申告のないサービス残業が発生するリスクがあります。サービス残業が増えると、残業代未払いで法律違反が起こるのはもちろんのこと、従業員のモチベーションが低下し、生産性の悪化や離職率の上昇につながる可能性もあるため注意が必要です。

特に、テレワークなど人事部の目が届きにくい環境では、隠れた長時間労働が起きやすく、働き方改革の理念であるワークライフバランスとも矛盾してしまいがちです。また、企業文化の悪化や人材流出といった中長期的なダメージにもつながりかねません。

日本は諸外国に比べ長時間労働の傾向が強く(※)、モチベーションの低下も懸念されるため、企業側の対策が求められます。

※参考:厚生労働省「令和5年度過労死等防止対策白書」

2.残業減により従業員の給料が減少してしまう

残業時間の規制によって残業代が減り、生活が苦しくなる従業員が出る可能性があります。特に、残業代を前提に家計やローンを組んでいた人にとっては深刻で、転職の動機にもなり得ます。

また、従業員の生活不安を放置すれば、業務への集中力やパフォーマンスの低下にもつながりかねません。企業には基本給の見直しや制度的な補填が求められています。

働き方改革による残業規制への対応方法

残業の上限規制に対応するには、現場任せでは限界があります。この章では、労働時間の管理体制の強化、業務の効率化、そして意識改革という3つの視点から、残業規制に対応するための具体的な取り組みを紹介します。

1.労働時間の管理体制を強化する

残業上限規制に対応するには、まず労働時間の「見える化」と法令に沿った管理体制の構築が不可欠です。

残業が「いつ・誰に・どの業務で発生しているか」を把握することで、的確な対策が可能になります。明確に管理することで、残業の抑制とともに従業員のワークライフバランス改善にもつながります。

【具体的な対策方法①:勤怠管理システムの導入】

勤怠管理システムを活用すれば、従業員の労働時間をリアルタイムで把握でき、残業の傾向や繁忙期の特定が可能に。また、自動で出退勤を記録・計算するためミスや不正を防ぎ、正確で効率的な勤怠管理がしやすくなります。法令遵守と労働時間の見える化を同時に進めることが可能です。

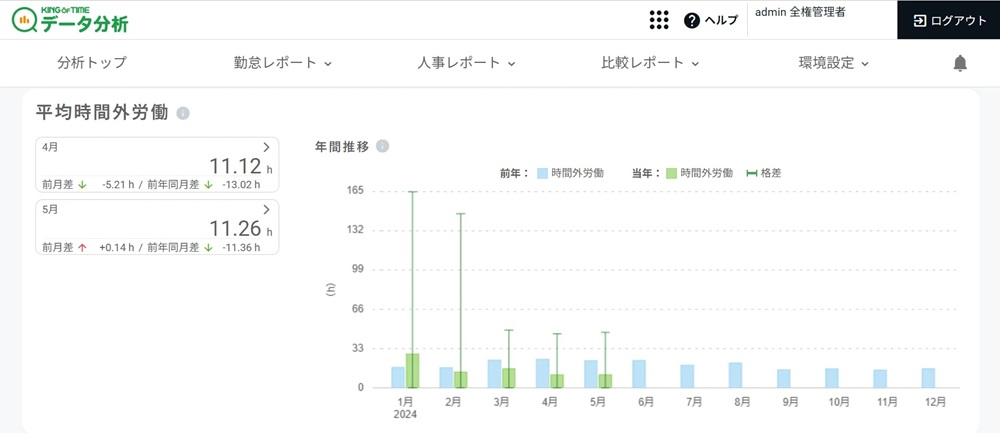

【具体的な対策方法②:データ分析システムの導入】

勤怠管理システムにデータ分析システムを連動させることで、グラフやアラート表示で法令遵守や労働時間の状況をより可視化できるようになります。労働時間やPCログなどから労務リスクをキャッチできたり、組織ごとの雇用動向や生産性を分析し採用計画に反映できたりと、さまざまな活用方法が可能です。

2.業務プロセスの見直しと効率化を図る

残業削減には業務の効率化が不可欠です。労働時間を制限するだけでは、サービス残業や自宅での持ち帰り業務が発生し、抜本的な解決にはつながりません。残業を減らすには、「不要な業務の削除」「業務量の最適化」「業務プロセスの見直し」といった視点から、すべての業務を再検討することが重要です。

【具体的な対策:ITツールの活用】

ITツールの導入は残業削減にとどまらず、業務の効率化による生産性の向上や、事業の拡大・市場シェアの獲得にもつながる可能性が広がります。

| 分類 | ITツール例 | 効果 |

|---|---|---|

| 業務自動化 | RPAツール | データ入力や繰り返し作業の自動化で業務時間を短縮 |

| コミュニケーション促進 | チャットツール | メールよりも迅速に情報共有・意思決定が可能 |

| タスク・進捗管理 | タスク管理ツール | 業務の進行状況を可視化し、業務負担の偏りや遅延を防止 |

| 情報共有・文書管理 | クラウドストレージ | 資料の一元管理・共同編集が可能となり、業務の重複や探す手間を削減 |

3.残業に対する意識改革を進める

残業が日常化している職場では、残業を当然とする意識が浸透していることが多い傾向があります。残業削減には、従業員の「残業は当たり前」という意識を改め、定時退社を推奨する風土づくりが重要です。そのためには、経営層や管理職の率先した姿勢が欠かせません。

【具体的な対策例】

・ノー残業デーを設ける

・経営層や管理職が定時で帰る

・残業を事前申請制にする

・決められた時間で照明を消す

残業規制を理解し、働き方改革を進めよう

働き方改革により残業時間に厳格な上限が設けられ、企業には適切な管理体制の構築が求められています。勤怠管理システム・データ分析システムの導入や、業務の見直しはその第一歩です。まずは職場の労働時間の実態を把握し、できるところから改善に取り組みましょう。